日本一標高の高い場所にある湖、かつ苔の森ならびに紅葉の名所として知られている「白駒池(しらこまいけ)」を起点とし、中央アルプスから北アルプスを見渡せる中山展望台を経由し、標高2,640メートルの東天狗岳の山頂を踏み、にゅうから北八ヶ岳の山々を眺め白駒池に戻るルートの登山レポートです。

今回は、梅雨明けまもなく猛暑日が続いているため、避暑を兼ねて2,000メートル付近がスタートとなる白駒池からのルートを選択してみました。

東天狗岳に登らずに、中山展望台からにゅうを経由して白駒池に戻るルートにすると難易度は低くなるため、初級者でも行けると思います。

一方、今回レポートする東天狗岳に登るとプラス2時間半の時間を要することと、ガレ場だったり足場の悪い岩が多数あり、歩き難いためフィジカル面とメンタル面の消耗もあり、初級者にはちょっと厳しいかなという気もします。

概要

| 山行日付 | 2021年7月18日 日曜日 快晴 |

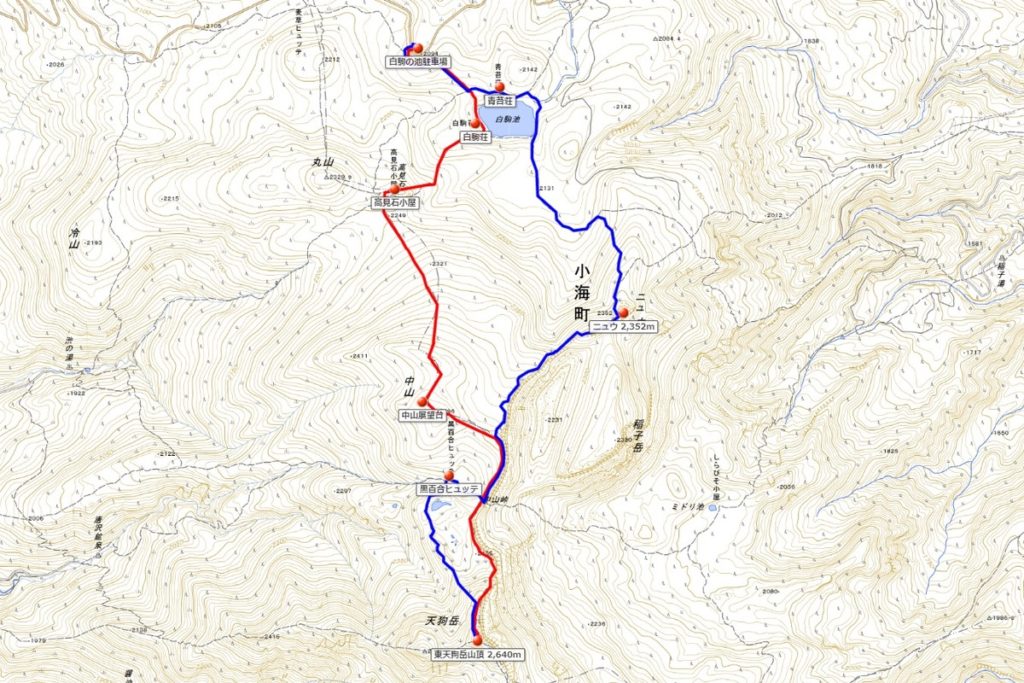

| コース | 登り:白駒池駐車場 ⇒ 白駒池 ⇒ 白駒荘 ⇒ 高見石小屋 ⇒ 中山展望台 ⇒ 中山峠 ⇒ 東天狗岳 下り:東天狗岳 ⇒ 黒百合ヒュッテ ⇒ 中山峠 ⇒ にゅう ⇒ 白駒池 ⇒ 青苔荘 ⇒ 白駒池駐車場 |

| 時間 | スタート:午前 6時35分 ゴール :午後15時40分 |

| 駐車場 | 白駒池駐車場 24時間入庫可能 1日600円 トイレあり(50円) |

| 日帰り温泉 | 八峰の湯(ヤッホーの湯) 小海町高原美術館となり |

登山ルート図(出典:国土地理院 地理院地図Vector)

山行記録

私は、東天狗岳に登るのは今回で2回目になります。

たしか4年ほど前に稲子湯から入山し、にゅうを経由して東天狗山頂を踏み、みどり池を経由して稲子湯に戻るルートで山行したことがありますが、スゴク静かな山行を楽しめた記憶があります。

みどり池から稲子湯の間は、材木を運び出すためのレールが敷いてあったりして、なんかワクワクした記憶が残っています。

今回は、先に記載したとおり避暑が目的の1つではありますが、白駒池周辺はどんな感じなのかの調査と、テント泊をプランする場合の情報収集、それから足腰のトレーニングを兼ねています。

それと今回もカメラはRICOH GR3を使っています。GR3を切り口としたレポートは、RICOH GR3で行いますので興味のある方はご覧ください。

さて、山行記録のレポートです。

白駒の池駐車場↑は24時間オープンしており、約180台のキャパがあります。

早朝は管理人さんがいらっしゃらないため、帰りに駐車場の管理人さんに自分の車のナンバーを伝えて精算すればOKです。

この写真↑の場所は、SNSなどで見たことがあるかと思います。

先ほどの白駒の池駐車場の向かい側にこの入口があり、ここを通過して白駒池に向かいます。

先ほどの入り口から少し歩くと、辺り一面が苔の森になっておりスゴク美しいです。

写真↑は道標に目線が行ってしまいますが、その奥に広がる苔の森を見てやってください。こんな感じで辺り一面が苔の森となっており圧倒されます。

「おおぉ!」「すげー苔だ!」とか「まじか!」など、きっと感嘆符付きで言葉を発することと思います。

白駒池までは、写真↑の様に木道化されており綺麗に整備されています。

傾斜もさほどありませんので、登山ではなく観光で散策するのも良いと思います。白駒池の周りは周遊路が整備されており、スニーカーでも歩くことができます。

この写真↑の案内図に至ったら、右側の白駒荘方面に進んでください。

案内図に記載されているように、白駒荘の先を右に入って高見石小屋方面に進むのが今回のルートになります。

先ほどの案内板から5分ほど歩くと白駒池の畔に至り、まもなく左手にあずまやが見えてきます。

そのあずまやから撮影した写真↑です。

白駒池の周りは木々で囲まれているためか、湖面に波がなく鏡の様になっており、リフレクションがバッチリと効いてくれます。

紅葉した木々が湖面にリフレクションして、圧倒的な色彩を放っている写真や映像を見たことがあるかと思いますが、時期を選べば自分でもあの様な写真を撮影することができることでしょう。

先ほどのあずまやから3分ほど歩くと「白駒荘」↑に至ります。

この写真↑に写っているのは新しい白駒荘の建物で、この写真奥にも建物が見えますが、それが以前の白駒荘。木造校舎の学校風で昭和な雰囲気を醸し出しています。

白駒荘から2分ほど歩くと、高見石小屋方面への分岐↑に至ります。

この分岐の指示に従い、右手側に進んで傾斜を登って行きます。

高見石小屋に向かう登山道は写真↑の様な感じで、滑る岩、滑る木の上を歩くため、スリップして転倒しないように注意しながら進んでください。

だんだんと傾斜が強くなってきます。

白駒荘の先にあった高見石小屋分岐から30分程登ってくると、写真↑の高見石小屋に至ります。

高見石小屋は「揚げパン」が有名ですが、私は食したことがございません。。。

高見石小屋は、ちょうど登山道の分岐になっており、写真奥に進む登山道と、写真左手に進む登山道があります。

「中山・天狗岳」方面となる写真左手に進む登山道を進んでください。

高見石小屋から中山に向かう途中は、写真↑の様な感じの登山道で、「ザ・八ヶ岳」って感じの登山道になっています。

この様な道を歩く時のコツとしては、岩のトップ(上面)を選んで踏むように歩くと、歩きやすくなります。動画だと説明が簡単なのですが、文章で説明するのは文章能力が必要ですね。

中山までは勾配が緩く、ダラダラとした登りになります。

登山道の左側に立ち枯れしているエリアがあり、そこから「これが八ヶ岳ブルー」だと言わんばかりの青空が見えたので撮影してみました↑。

RICOH GR3でも良い感じの青で撮影できました。この青空をPENTAXの一眼レフで撮影したら、超印象的なブルーに表現してくれるんだろうなぁ。きっと。

それはそうと、寒くなる秋から冬にかけて見られる澄み切ったブルーを「八ヶ岳ブルー」と呼ぶのですが、梅雨明け直後の夏でも澄み切ったブルーをしてたので、まぁ、良しとしましょう。

立ち枯れエリアから少し歩くと、間もなく中山展望台に到着です。中央アルプス、北アルプス、後ろ立山連峰が見えます。

写真↑では道標の奥に岩庭が広がっていますが、ずーっと奥に歩いていくことができます。蓼科山の山頂と同じ様な感じの岩なので、踏み外したりしないよう転倒に注意して進んでください。

岩庭の奥の方に行くと写真↑の様な感じの景観になります。

写真中央が御嶽山、右側が乗鞍です。

先程の写真から少し右に振ると、写真中央が乗鞍、右側が穂高連峰。

よーく見ていると、槍ヶ岳が見えてきます。

さらに右に振ると、写真中央やや右側に諏訪富士と呼ばれる蓼科山が見えます。

ずーっと左手方面に振ると、これから登る天狗岳が見えます。

天狗岳は双耳峰であり、向かって左側が「東天狗岳」、右側が「西天狗岳」になります。

写真だとスグソコに見えますが、いやいやそんなチョチョイと登れる山では無いっす。

中山展望台から先は、写真↑の様なほぼ平らな登山道になります。

野鳥のさえずりを聞きながら爽快な歩きを楽しめます。鳥のさえずりと言っても、私はカッコウ、ウグイス、ホトトギス程度しか判別できないので、これから野鳥について勉強しようかと考えているところです。「ツーピー、ツーピー、ツーピー」と綺麗な高音でさえずるあの鳥は何なのか気になっています。

※2021年7月27日追記 「ツーピー、ツーピー、ツーピー」とさえずる鳥は「シジュウカラ」であると勉強しました。

ニュウからの登山道と合流した後、少し進むと「見晴らし台」の道標が登場します。

見晴らし台という名を与えられているだけのこともあり、さすがに見晴らしは良いです。

見晴らし台からは、写真↑の様に天狗岳を綺麗に見ることができます。

写真左奥には硫黄岳とその爆裂火口が見えます。荒々しさを感じますね。

見晴らし台から少し下ると中山峠に至ります(写真↑)。

天狗岳に登らない人は黒百合平方面に進み、黒百合ヒュッテでカレーライスなどを食して休憩するのも良いかと思います。

天狗岳に登る人は天狗岳方面に進み、ここから約1時間20分で東天狗岳山頂に至ります。

写真↑は、東天狗岳と西天狗岳をつなぐ稜線の登山道です。写真奥が西天狗岳になります。

中山峠からここまでの間は、登りに集中していたためなのか、空気が薄くて脳が思考停止していたためなのか定かではありませんが、写真を一枚も撮っていませんでした^^;

東天狗岳の山頂直下から山頂を撮影した一枚↑です。岩がゴツゴツしていて荒々しいです。

それから、RICOH GR3って、やっぱり描写が良いですよね。この岩の質感、ディテールが素晴らしい。

それはそうと、コロナ禍ですが山頂付近は人が多いです。マスクをしている人も少ないです。危険ではありますが、山頂からの景観をこのGR3で撮影しておきたく、シュシュシュと登って撮影し、スルスルと降りてこようと思います。

標高2,640メートルの東天狗岳山頂です。唐沢鉱泉側から登ってくる人が多いのかと思いますが、山頂付近は混雑しています。

写真↑を見てもお分かりの通り、撮影する側からすると邪魔なところで休憩している人達がいらっしゃいます。目標の山頂に到着して休憩したい気持ちは分かりますが、もうちょっと配慮しても良いんじゃないかなと私は思います。まぁ、人それぞれですけど。

東天狗岳からは、爆裂火口が良く見えます。また、夏沢峠に続く登山道が一本の線になっており、こういうのを見ると歩いてみたくなりますね。

硫黄岳の右奥に赤岳、阿弥陀岳が見える写真を期待していたのですが、このページトップのアイキャッチ画像に使った写真のとおり、沸き立った雲にさえぎられて見えませんでした。

山頂からの写真を撮りましたので、蜜を避けてとっとと下ります。

東天狗岳から少し下ってくると写真↑の様な分岐があります。黒百合ヒュッテ側に下る予定なので「すりばち池・黒百合平」方面に下っていきます。

ここからが最大の難関といって良いのか微妙ですが、上の方は傾斜があるガレ場で、下に行くとゴツゴツした岩で、とにかく歩きにくい登山道になります。フィジカル面とメンタル面にダメージを受けますが、「これは修行だ」と思って下っていきましょう。

東天狗岳分岐を少し下ったところから黒百合ヒュッテ方面を撮影した写真↑です。

写真中央の建物が黒百合ヒュッテになります。

ガレ場で歩きにくい登山道を滑らないように注意しながら下り、ちょっと傾斜が落ち着いたかなぁという付近から振り返って撮影した写真↑です。こうやって改めて見ると、傾斜が急ですね。

ゴツゴツした大きな岩の歩きにくい登山道を進んで行くと、写真の様な水たまりが右手に見えてきます。これが「すりばち池」と言うそうです。

写真左上に人が立っているのが見えるかと思いますが、そこが「黒百合平」になります。「平」って漢字が付いているので平らな場所を想定しますが、そんなことはなく、ゴツゴツした岩で埋め尽くされている場所です。

この黒百合平から少し下れば黒百合ヒュッテに至ります。

黒百合ヒュッテは、天狗岳に登る登山者が拠点にする場所にあるため多くの登山者で賑わっています。カレーライスやビーフシチューが人気メニューだったかな?

でも私のオススメは冷えたコカ・コーラっ!500mlのペットボトルで400円の高級品です。

お釣りが発生しないように100円玉を用意していきましょう。

暑い夏、青い空とくれば、爽快なコカ・コーラ。疲れた体に糖分補給もできてバッチリです。

それから大事な事ですが、飲み干したペットボトルは自身で持ち帰るのが山のマナーです。山小屋はコンビニではありませんので。

黒百合ヒュッテから中山峠に行き、登りで休憩した見晴らし台の少し先に写真↑の様な、にゅう方面への分岐があります。下りのルートは、この分岐を「にゅう・白駒池」方面に進みます。

にゅう方面に行く登山道は写真↑の様な感じで、基本的になだらかな下りであり、にゅうまではこんな感じで歩きやすいです。

にゅうの手前で天狗岳の展望が良い場所から撮影した写真↑です。

この角度から見る東天狗岳は、切れ落ちていて荒々しい感じがします。写真左奥は硫黄岳とその爆裂火口になります。

そんな感じで進んで行くと、写真↑の様な山標が出てきます。

左側がにゅうとなっていますが、実際には左側ではなく奥に進む方向にあります。写真上部の奥に、岩の上に座っている人が見えますが、そこが「にゅう」になります。

にゅう山頂から天狗岳をバックに撮影した写真↑です。

にゅうには山頂標がなく、写真の様な幅20センチ程度の木片がさりげなく置いてある程度です。

この木片には「2156M」と書かれていますが、にゅうの標高は2,352メートルであるため、この数字が何を意味しているのかは謎です。

にゅうから白駒池までは樹林帯の中を歩きますが、木の根っこが激しく、傾斜もそれなりにある登山道を下ります。傾斜がある場所は歩きにくいため、転倒などしないように注意して下りましょう。

傾斜が無くなると、ぬかるんだ登山道を歩くことになりますので、転んだりしないように注意して歩きましょう。

そんな感じで歩いていると、写真↑の様な白駒池の畔に出ますので、青苔荘(せいたいそう)方面に進みます。

木道を20分程度歩くと、写真↑の様な建物が見えてきます。これが青苔荘(せいたいそう)です。

青苔荘の手前が野営場になっており、テント泊の人達のテントが張ってあります。

青苔荘の玄関前を通過し、そのまま真っすぐ「国道299号・駐車場」方面に進み、20分程歩くと白駒池駐車場に至ります。

まとめ

累積標高差が約900メートル、距離が約12キロメートルあるコースでしたが、標高2,000メートル以上の高地で有酸素運動を約8時間したことで、良いトレーニングになったと思います。

もちろん天気にも恵まれたため、中山展望台からの眺望、東天狗岳からの眺望など、登った人しか味わえない感動を得ることもできました。

やっぱ、八ヶ岳は最高です。

今度はテント泊で登りたいですね。

コメント